Pour vous parler de « l’amour de Lacan », formulation à double sens qui laisse entendre l’actif et le passif, l’appartenance ou la destination, en d’autres termes le génitif subjectif ou objectif, j’ai intitulé mon propos d’aujourd’hui : « … s’aile à mourre », ce qui est à écrire de la même façon que dans le titre du séminaire de Lacan, de 1976-1977 : « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. » Ce séminaire fut publié dans Ornicar ?1, et son texte – on ne le dira jamais assez – fut établi par Jacques-Alain Miller.

En tant qu’analysante de Lacan, je prendrai donc le versant de l’amour pour Lacan, un amour qui est toujours vivace.

L’autre versant, celui de son amour, à lui Lacan, ne fut cependant pas absent, mais comme ce qui était attendu par l’analysante. En effet, toute demande est aussi une demande d’amour de la part de celui auquel elle s’adresse.

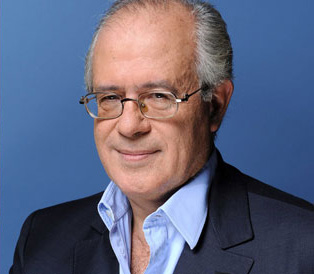

J’ai souvent parlé de Lacan, à partir de mon analyse, et donc de l’analyste qu’il fut, mais je dois dire que la rencontre avec l’homme qu’il était, fut tout à fait déterminante quant à mon choix.

C’est donc de cet homme que je voudrais aussi vous parler.

En 1991, à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de Lacan, j’évoquai le choix de mon analyste, après avoir rencontré une série de psychanalystes. Aucun d’entre eux ne me donna la moindre envie de le revoir. Le florilège de cette quête fut publié dans « Connaissez-vous Lacan ? »2.

L’amour, pour y revenir, était une complication dans ma vie d’alors, et je ne voulais surtout pas – disons plutôt plus – y avoir affaire. Il n’était pas question qu’il me coupât les ailes. Cette détermination, à vrai dire aveugle, fut chamboulée par ma visite chez Lacan. Et alors qu’on m’avait annoncé que son accès ne serait pas facile, c’est tout le contraire que je connus.

Pour la raison, peut-être, que je n’en attendais rien de plus que les précédents.

C’est un homme d’une simplicité absolue qui m’accueillit. Et pourtant, son aspect sortait de l’ordinaire.

Un trait notamment : le col de sa chemise, un col droit.

Ce n’est qu’après coup, que je compris que j’étais tombée amoureuse de ce col, à l’instar de la perruche de Picasso dont Lacan parle dans son séminaire « Encore »3. C’était sans doute mon côté ailé, en d’autres termes : avoir des ailes.

Dimanche dernier, il fut question de nageoires, aujourd’hui ce sont des ailes, ce qui d’ailleurs est très proche.

Bien sûr mon père portait le même type de chemise. Mais évitons de réduire ce qui s’amorçait de transfert à l’amour de papa.

Le levier de cet amour était bien de l’ordre de l’identification, soit au Un de l’amour. C’est du moins ainsi qu’il débuta. Mais si l’on doit définir le transfert, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas « d’un amour transféré, illusoire, c’est ma maman, c’est mon papa que j’aime en toi »4. Là-dessus, Lacan a précisé qu’à ce sujet « Freud était quand même un peu plus sérieux » en disant que « le transfert c’est l’amour purement et simplement.»5

A l’occasion du trentenaire de la mort de Lacan que nous célébrons actuellement, il a beaucoup été question de sa présence. D’aucuns l’ont qualifiée d’extraordinaire, enfin de toutes sortes d’adjectifs, tous à mes yeux plus désolants les uns que les autres.

J’évoquerai ici le souvenir tout gris, salle d’attente, costume, chevelure, figure, que je garde justement d’un analyste que j’avais vu, c’était le n°4 de ma liste, celui d’un homme mort, voire d’un croque-mort. Je peux vous assurer que c’était une présence qui se posait là ! Il m’avait glacée et je n’avais retrouvé vie qu’après être sortie de chez lui et avoir foncé sur le trottoir d’en face pour m’acheter des cerises d’un rouge éclatant. C’est la vie que je voulais continuer de croquer, et à ceci je ne pouvais renoncer.

La présence de Lacan, rejoignait ce que soulignait Philippe Sollers, quand il évoqua le corps de Lacan. Si le corps de Lacan n’est plus là aujourd’hui, il le fut pourtant dans ses séminaires, dans ses analyses, et ça, c’est inoubliable. Je crois qu’à travers ce qu’il a laissé de ses séminaires, à travers les témoignages de ceux qui l’ont connu, comme homme ou comme analyste, quelque chose de ce corps passe. Et le travail de Jacques-Alain Miller, à mon sens, le fait passer à travers l’écriture.

Lacan avait une façon de déplacer son corps, avec des mouvements qui n’appartenaient qu’à lui. Une lenteur ponctuée d’accélérations inattendues, mais jamais bruyantes. Par exemple, il ne tournait pas la tête, ne se contorsionnait pas, mais c’est tout son corps qu’il faisait pivoter d’un bloc, un peu comme dans les arts martiaux ou comme les sumos. Je pourrai y revenir. Ce que je retiendrai, c’est qu’il n’était jamais là, où je l’attendais, et pas seulement au niveau de ce qu’il pouvait dire, mais bien eu égard à ce mouvement.

La présence de Lacan, celle de l’analyste, fut pour moi quelque chose de vivant qui me dérouta (je pris d’abord la tangente, et à tir d’ailes la première fois), me surprit (je n’arrêtai pas d’y penser) et enfin m’attacha (je revins et restai).

Les trois effets, si je puis dire, de cette présence furent ainsi constants dans mon analyse.

Si, un jour, après un temps d’attente que je jugeai insupportable, je quittai les lieux, j’apprenais le lendemain, par Gloria, que Lacan m’avait cherchée et du coup s’en était pris à elle. Bien sûr en me communiquant ce message, Gloria ajoutait : « si vous recommencez, je ne vous ouvrirai plus, car c’est moi qui prend ». Là-dessus, je ne me suis pas laissée faire, et lorsque j’en parlai à Lacan, celui-ci m’assura que je n’attendrai plus. Je n’en crus rien, mais à ma grande surprise ce fut pourtant le cas.

Un autre jour, alors que je me retrouvai dans la cour du 5, rue de Lille, j’entendis une fenêtre s’ouvrir et Lacan de répéter haut et fort l’intervention qu’il venait de faire à la fin de la séance, des fois que je l’aurais oubliée en descendant les escaliers. Moi qui avais horreur de me donner en spectacle, j’étais servie. Son intervention voire son interprétation ne se cantonnait pas à l’espace feutré de son cabinet, qui n’était d’ailleurs pas du tout feutré. Il franchissait les murs, ouvrait les portes, vous emboîtait le pas dans les escaliers, ouvrait la fenêtre, vous faisait entrer dans son bureau alors qu’il y avait encore un patient allongé, qui ne voulait pas partir… Bref, ça remuait.

Le réel est sans limite, et je l’appris dans mon analyse, à savoir comment faire tomber les limites imaginaires et en créer qui soient vivables. Jamais, Lacan ne me fit la moindre remarque limitative, jamais il ne s’opposa à quoique ce soit de mes actions ou de mes projets (si bien sûr cela n’empêchait pas ma séance d’analyse quotidienne), jamais je ne l’entendis me faire la moindre critique. Bien au contraire, il m’encourageait, même lorsque je lui disais des trucs tordus, et que je n’avais envie de faire qu’en pensée. Je n’en croyais pas mes oreilles. Il accentuait l’horreur. Il ne m’épargnait pas.

Cependant, Lacan fut toujours courtois, respectueux, me parlant d’une voix tranquille, me souriant quand il venait me chercher, comme s’il était heureux de me voir, me raccompagnant souvent, généreux en compliments, parfois publiquement, ce que je détestais, toujours à cause du spectacle.

Alors, soudain cette voix dans la cour et le regard qu’elle convoquait, c’était le surgissement de ce qui était au cœur de cette présence, soit ce que Lacan a désigné par l’objet A. L’amour était au plus près de la détestation, ce que je lui dis.

Je vous livre encore une autre vignette concernant toujours cette présence. C’est le début de l’été, il fait très chaud dans ce lieu habituellement frais qu’est le 5, rue de Lille. Gloria me fait savoir que je peux aller dans le bureau de Lacan où celui-ci m’attend. Calé dans son fauteuil, derrière le divan, il me fait signe de m’allonger avec un « Ah, très Chère, venez ! »

Je trouve sa tenue plutôt négligée, sa chemise ouverte laissant entrapercevoir son ventre. Je suis silencieuse ce jour-là. Lui aussi.

A la séance suivante, je lui dis : « La dernière fois, vous aviez votre chemise ouverte ». Et il me lance d’un ton suave : « Qu’est-ce que j’avais d’ouvert ? » Je me retrouvai à nouveau confrontée au regard, sans plus vous développer ici ce point.

Pour conclure, je dirai que sa présence et plus précisément son corps, s’il était enveloppé par l’habit – certains se souviendront de ce que Lacan disait à ce sujet, à savoir que « L’habit aime le moine »6 – s’il y avait donc cette illusion de l’amour de l’enveloppe, il y avait aussi le surgissement imprévisible d’un réel à travers sa voix et le regard, le sien mais aussi autre. C’est ce surgissement qui me faisait vaciller, en d’autres termes, me coupait les ailes.

Si je ne tolérais d’aucun amour qu’il me coupât les ailes, paradoxalement celui de Lacan m’en donna, d’autres ailes c’est sûr, et dont je ne pouvais craindre que celles-ci me soient ôtées, puisque leur battement s’appelait désir.

1 Lacan Jacques, Séminaire 1976-1977, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre», Ornicar ?n°12/13, Décembre 1977 ; n° 14, Pâques 1978 ; n° 15, Eté 1978.

2 Mahjoub Lilia, « La rencontre de l’Autre dans la série des analystes » in Connaissez-vous Lacan ? , Editions du Seuil, Paris, Octobre 1992, p. 29.

3 Lacan Jacques, « Encore », Le séminaire livre xx, Editions du Seuil, Paris 1975, p. 12.

4 Lacan Jacques, vidéo de la conférence à Louvain, le 13 octobre 1972

5 Ibid.

6 Lacan Jacques, « Encore », op. cit., p. 12.

Témoignage émouvant, plein de retenue et de délicatesse…